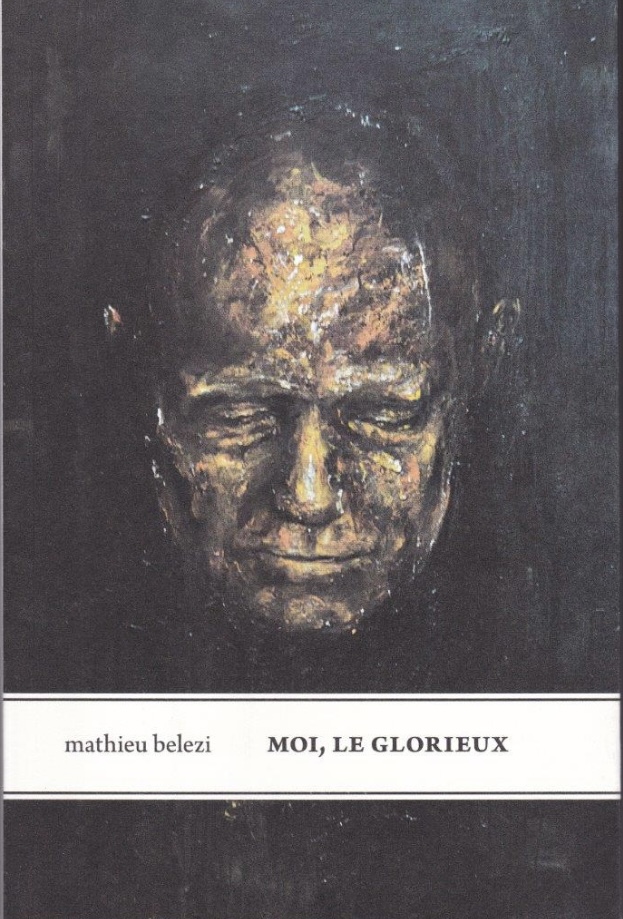

En 2011 paraissait chez Flammarion un stupéfiant objet littéraire intitulé « Les vieux fous. » Si son auteur n’était pas vraiment un inconnu – dès 1998 et la publication de son premier roman « Le petit roi » (Editions Phébus), un écrivain de première force s’affirmait-, ce qu’il donnait maintenant à lire l’installait sans le moindre doute dans le tout meilleur de la littérature du début du XXIème siècle. C’est ce roman, revu par l’auteur, que propose l’excellent éditeur marseillais Le Tripode sous le titre « Moi, le glorieux »

C’est en fait entre 1988 et 1996 que furent publiés ses trois vrais premiers livres, sous sa véritable identité de Gérard-Martial Princeau. Puis, à la façon d’un Fernando Pessoa jouant des masques, il avait opté pour deux hétéronymes. Anne-Marie S. pour un titre unique, « La Crue » (Editions Phébus), en 1999. Et donc Mathieu Belezi. C’est sous ce dernier nom d’auteur qu’a vu le jour, entre 2008 et 2022, une tétralogie romanesque que l’on pourrait désigner comme sa somme algérienne : « C’était notre terre » (2008), « Les vieux fous » (2011), « Un faux pas dans la vie d’Emma Picard » 2015), « Attaquer la terre et le soleil » (2022, prix du Livre Inter 2023). A chaque fois les 132 années de la colonisation de l’Algérie, entre 1830 et 1962, se trouvent évoquées. Soit de façon polyphonique, soit restituée par la voix d’un unique protagoniste, soit encore par l’entremise d’un narrateur omniscient. La tragédie algérienne, depuis le prétendu « âge d’or » de la conquête jusqu’aux ultimes soubresauts des attentats de l’OAS, a trouvé en l’espèce la grande fresque à sa hauteur. Par l’inspiration, par le souffle, par la puissance de dévoilement.

Un récit allégorique, dont la figure centrale incarne le colonialisme et ses 132 années de présence

Dans « Moi, le glorieux » un narrateur nommé Albert Vandel se tient au centre du récit. Peut-être se souvient-on d’un homonyme lointain, un certain Louis Vandell, auteur en 1859 d’ « Une année dans le Sahel » ? Il s’agissait en fait, à l’instar de Mathieu Belezi pour « Moi, le glorieux », d’un pseudonyme : celui de l’écrivain et peintre orientaliste Eugène Fromentin (1820-1876), premier narrateur de la conquête et observateur sensible de ses dégâts. « Moi, le glorieux » se présente sous la forme d’un récit allégorique, dont la figure centrale incarne le colonialisme et ses 132 années de présence. Mathieu Belezi invente pour cela un personnage hors normes, ancien capitaine de l’armée française, sorte de poussah obèse en chaise roulante, retranché avec des hommes de main dans sa villa des Eucalyptus, sur les hauteurs d’Alger. L’homme, lié à l’OAS qui met la ville à feu et à sang tandis que l’Indépendance approche, s’appelle donc Albert Vandel et s’est lancé dans un délirant monologue, racontant la colonisation à sa manière, depuis les origines jusqu’aux soubresauts ultimes. Son âge l’y autorise : à 145 ans, il se targue d’être à la fois le « premier et dernier colon d’Algérie ». A son côté se tient la jeune Ouhria, 15 ans, enlevée au berceau lors d’une expédition punitive et dévolue à la satisfaction d’absolument tous ses besoins. Elle écoute d’une oreille apparemment distraite, mais certainement pas indifférente, la logorrhée du « vieux fou » : il est ici question de son peuple et de son pays. Par la bouche de Vandel s’exprime la mémoire coloniale, dans sa crudité et sa brutalité, dans sa fondamentale barbarie.

Si le romanesque donne ici à plein, il stimule continûment l’intelligence historique