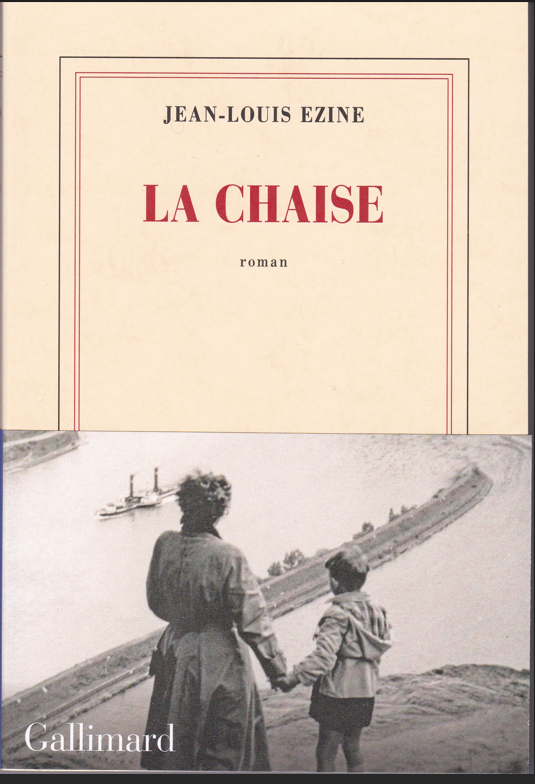

« La Chaise » est le quatrième roman de Jean-Louis Ezine, qui a également fait paraître plusieurs livres d’entretien avec des figures marquantes de la scène littéraire ainsi qu’un recueil de chroniques diffusées à l’origine sur France Culture. Critique littéraire, à partir de 1972 aux Nouvelles littéraires, puis de 1984 à 2018 au Nouvel Observateur, il s’est affirmé comme un fin connaisseur du paysage romanesque contemporain. Il propose aujourd’hui un texte d’inspiration autobiographique, qui dévoile l’incroyable remise en question de ce qu’il imagina longtemps comme le flou de ses propres origines

Une citation de Pindare placée en épigraphe, « Deviens qui tu es, quand tu l’auras appris », annonce très exactement le propos qui va être le sien. Pour mémoire, ce n’est certainement pas un hasard, on notera que le poète grec du Vème siècle dut une grande part de sa renommée à ses célébrations lyriques des vainqueurs des Jeux olympiques. Ezine, lui-même passionné par le sport, qui ne cache pas son admiration pour le grand chroniqueur du Tour de France que fut Antoine Blondin, fait ainsi d’une pierre deux coups. Son livre commence par une manière d’autoportrait particulièrement parlant. Il se présente en effet tel un « bavard empressé » tôt accoutumé à soliloquer, plus tard effrayé par la possibilité d’un mutisme en société qui serait interprété comme un manque d’esprit. Dans un chapitre liminaire intitulé « Des gens trop bien pour nous », il explicite son propos. Il évoque sa mère domestique, qui lui donnera d’abord son nom de jeune fille, Bunel, en l’absence d’un père, en fait « marié ailleurs », ainsi que son beau-père qui lui donnera son patronyme, Ezine. Après la « naissance clandestine » au lendemain de la Seconde guerre mondiale dans une villa inoccupée de Cabourg, les années d’enfance à Lisieux. Ezine se souvient « quand maman était à l’hôpital psychiatrique et l’homme dont je porte le nom, à la maison d’arrêt. » Ensuite il y aura Houlgate, Livarot, la Normandie telle un point fixe avant le vacillement des certitudes sur le brouillard des origines. Entretemps la mère s’était jetée dans un étang du côté de Saint-Lô. Lors des obsèques une certaine Marcelle Caby s’était présentée : elle était la sœur de Jeannine, la défunte. Enfin un fil pour tirer l’écheveau familial.

Une certaine façon de faire riche, de jouer la distinction, comme pour rattraper la honte déclarée de la mère sur sa condition de domestique

Dans les dix premières pages, le style apparaît comme un véritable révélateur, avant même que les choses ne se précisent. Une certaine façon de faire riche, de jouer la distinction, comme pour rattraper la honte déclarée de la mère sur sa condition de domestique, pourtant recherchée dans les manoirs et les châteaux. On songe ici, en écho, à la « trahison de classe » d’une autre Normande, Annie Ernaux, qui plus tard répudiera ce concept. La langue est tendue, choisie, élégante, avec juste ce qu’il y faut d’autodérision. Et cette coquetterie qui n’a jamais cessé de se manifester dans tous les articles de Jean-Louis Ezine : l’usage ostensible de termes inusités, vieillis ou devenus rares. Rien que dans les pages d’entame hypertélie, intellection, sudorifique, portefaix, toutim, roulier, vivandier, quintessencié. Cette dilection lexicale fonctionne telle une marque identitaire dans un récit qui s’attache précisément à débusquer une identité pour le moins surprenante. C’est que, raconte Ezine, « je suis né de père inconnu, ma mère est née de père inconnu, mon père est né de père inconnu, sa mère est née de père inconnu, mon père d’état civil est né de père inconnu, et ainsi de suite, à perte de vue. » Lorsque sa mère disparaît, en décembre 1995, les nombreux blancs de son histoire commencent enfin à se remplir.

C’est de l’inattendu foisonnement familial, du surgissement d’une foule de disparus, que naît ici le roman

4 réponses à “Jean-Louis EZINE”

Merci, cher Jean-Claude, clair et lumineux comme d’habitude. Attirer notre attention sur un livre qu’on aurait peut-être omis de regarder, justement parce que le nom d’Ezine nous est bien connu et ce, depuis des lustres.

Chère Christine,

Je dois t’avouer que j’ai d’abord été circonspect à l’annonce de cette parution : JL Ezine fut sept ans durant mon voisin de micro au Masque et la Plume et souvent il ne me semblait pas d’un sérieux irréprochable. Mais, après avoir surmonté cette première réticence, tout comme son snobisme des mots rares très Nouvel Obs (J Garcin en usait et abusait), je me suis pris à apprécier son incroyable histoire.

Ces jours-ci j’attaque la lecture du dernier Daniel Kehlmann. J’en attends beaucoup. J’espère ne pas être déçu.

Excellent compte-rendu qui donne envie e lire le livre.

Mais comment s’explique le titre La Chaise ?

Bonjour Marina Salles,

Je vous remercie. La chaise est le siège absolument nécessaire au violoncelliste…

Bien à vous