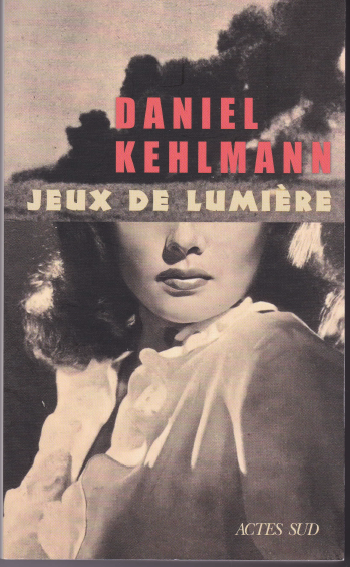

L’on se souvient de l’époustouflante révélation que furent en 2005 « Les Arpenteurs du monde », dans une traduction de Juliette Aubert chez Actes Sud : le sixième roman de Daniel Kehlmann, qui évoquait la rencontre, au début du XIXème siècle, des deux grands savants Alexander von Humboldt et Carl Friedrich Gauss, compte aujourd’hui parmi les livres les plus lus dans les pays de langue allemande. L’écrivain né en 1975 vient de faire paraître, chez le même éditeur par la même traductrice, son seizième livre : « Jeux de lumière », sa dernière exofiction, revisite l’histoire en jouant de l’invention littéraire. Le grand cinéaste expressionniste autrichien Georg Wilhelm Pabst y tient le rôle central

Daniel Kehlmann centre son récit sur une dizaine d’années de la vie de Pabst, qui furent aussi les plus controversées de son itinéraire. Le réalisateur né en 1885 était au sommet de sa gloire lorsque les nazis accédèrent au pouvoir en 1933. « La rue sans joie », avec Greta Garbo en 1925, et « Loulou », avec Louise Brooks en 1929, s’étaient imposés comme deux chefs d’œuvre du cinéma expressionniste. Avec la fin du muet Pabst avait gagné Hollywood, où il tentait non sans difficultés de donner un nouveau souffle à sa carrière. C’est d’abord un certain Franzl qui prend la parole, pour raconter comment un taxi est venu le chercher au Repos du soir, la maison de retraite viennoise où il passe ses vieux jours. La première décennie du XXIème siècle s’achève. La TV autrichienne ÖRF consacre une émission dominicale au génie cinématographique disparu en 1967. Franzl, qui fut lui-même réalisateur de trois œuvres mineures avec des vedettes du temps, est invité à témoigner en direct. Mais sa mémoire défaille quelque peu, il sort du cadre de l’interview. Sur le plateau on panique. Le premier chapitre de « Jeux de lumière » est irrésistible de drôlerie et de causticité. Du grand Daniel Kehlmann. On retrouvera Franzl, personnage de fiction qui sera maintenant doté d’un nom de famille, Wilzek, à la toute fin du roman pour une nouvelle scène d’anthologie. Entretemps l’on aura suivi le parcours méandreux de G.W. Pabst entre 1933 et 1945.

Pabst, précédé pourtant d’une réputation de cinéaste « rouge », s’accommodera sans trop de difficulté de la cohabitation avec les nouvelles autorités

Au moment de l’accession d’Hitler au pouvoir Pabst tourne en France. On le retrouve ensuite à Hollywood avant qu’en 1938, répondant dans le roman à un appel au secours de sa mère, il regagne l’Autriche annexée à l’Allemagne depuis l’Anschluss. Daniel Kehlmann excelle dans les constants fondus-enchaînés entre les faits avérés et les purs produits de son invention. Il attribue ainsi, autre exemple, au couple Gregor Wilhelm et Gertrude Pabst, elle-même scénariste, un fils, Jakob, qui incarne les fourvoiements d’une génération. Membre des Jeunesses hitlériennes, soldat zélé de la Wehrmacht. Celui-ci disparaîtra quelque part sur le front en même temps que le Troisième Reich s’effondrera. Quant à Pabst lui-même, précédé pourtant d’une réputation de cinéaste « rouge », il s’accommodera sans trop de difficulté de la cohabitation avec les nouvelles autorités. L’une des grandes scènes du livre le montre dans le bureau de Goebbels, ministre de la propagande naturellement en charge de la culture. Daniel Kehlmann, dans une page à la limite du fantastique, rend littéralement tangible la manière de schizophrénie dans laquelle vit désormais le cinéaste, à travers l’altération de sa vision et de sa perception des lieux : après avoir pris congé, « il se trouvait au plafond et marchait la tête en bas. » Dans le même ordre d’idée, on peut voir comment il vécut comme une conflictualité, dans un permanent malaise, sa collaboration forcée pour un film avec Leni Riefenstahl, la réalisatrice des « Dieux du stade » sur les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, qui était devenue l’égérie du régime nazi.

Le formidable effet de réalité de son entreprise romanesque