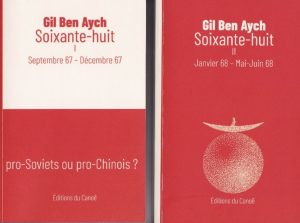

Les Editions du Canoë poursuivent avec une belle rigueur la publication de l’ambitieux ensemble historico-autobiographique initié par Gil Ben Aych en 2021avec « Simon », premier volume de « La Découverte de l’amour et du passé simple », suivi en 2022 et 2023 de « Simon et Bärble » et « Simon et Peggy. » Cette véritable somme se clôt donc aujourd’hui avec le diptyque intitulé « Soixante-huit », qui couvre la période s’étendant de septembre 1967 à juin 1968, les dix mois qui firent basculer la France de « l’ennui », pointé par Pierre Viansson-Ponté dans un article célèbre du « Monde » à la révolte étudiante et aux grandes grèves ouvrières

Gil Ben Aych propose un tableau extrêmement complet de ce temps de bascule, dans lequel la composante personnelle se combine à une foule de données de tous ordres, donnant à son proliférant texte les allures d’une véritable chronique. Au centre se tient Simon, aîné des cinq enfants d’une famille juive de Tlemcen venue avant même l’indépendance s’installer à Champigny, l’une des places fortes de ce qui constituait alors la « banlieue rouge. » En septembre 1967 il était entré en hypokhâgne au lycée Paul Valéry, un nouvel établissement, non loin du bois de Vincennes, construit au début des années 1960 à l’emplacement des anciennes fortifications : la politique de massification scolaire de la Vème République commençait de se mettre en place. Dans le même temps Simon fréquentait l’université de Censier, elle aussi tout juste sortie de terre. Ce que donne ici à voir Gil Ben Aych, avec les débuts de l’enseignement de masse et l’arrivée subséquente d’une masse de nouveaux étudiants, c’est un changement radical d’ambiance, dont allait notamment témoigner la présence visible de la politique dans les locaux universitaires. On se rappelle les stands des organisations concurrentes de gauche dans les halls d’entrée de Censier et de Nanterre, plus tard de Vincennes. Le maoïsme de la lointaine Chine et sa Révolution culturelle y apparaissaient, pour nombre d’étudiants et d’enseignants, parés de toutes les séductions. Louis Althusser à Normale Sup ou encore Pierre Macherey donnaient le tempo idéologique. Tandis que sur les affiches et dans les textes le parti communiste, taxé de « révisionnisme », n’était plus présenté que sous la graphie forcément infâmante de P « C » F. De tout cela l’auteur, lui-même converti au maoïsme, exclu pour « déviationnisme » par sa section du PCF à Champigny, rend très précisément compte, au fil d’un récit continument teinté d’une belle dose d’humour. En façon de prise de distance critique qui se vérifiera tout du long. Sans aucun doute, in fine, l’une des plus complètes et vivantes représentations de 1968 et ses prolégomènes.

En point d’orgue, occupant soixante pages, le récit détaillé, heure par heure, au jour le jour, de ce qui se joua pour Simon et pas mal d’autres

A Paris, parmi les étudiants, comme dans la ville ouvrière sur la rive gauche de la Marne, Simon vit un même moment d’effervescence politique. Ses premières certitudes de jeunesse ont déjà commencé de vaciller, tandis que chez Joseph et Jeannette, son père et sa mère, vient battre le ressac de la rumeur du monde. Certes Joseph continue de sillonner à longueur d’année la France et la Belgique comme représentant d’une société de négoce de vins de Bourgogne dont son frère est agent général. Certes Jeannette ne cesse pas de confectionner les formidables plats orientaux qui ont fait sa réputation au sein de la famille. Mais à table, lors des grandes réunions de famille, les échanges se font maintenant plus vifs, prodrome de la secousse à venir. L’autre grande qualité du récit de Gil Ben Aych, c’est précisément sa capacité à faire tenir ensemble l’intime et l’universel. A sa façon. En multipliant les notations et accumulant les détails. Véritable restitution de ce que fut le quotidien, familial autant que politique et culturel, de ces années désormais lointaines. Avec en point d’orgue, occupant soixante pages juste avant l’épilogue du second volume, le récit détaillé, heure par heure, au jour le jour, de ce qui se joua pour Simon et pas mal d’autres entre la manifestation du 1er mai 1968 et l’évacuation de la Sorbonne par la police le 16 juin. Dix-sept journées qui, pour le jeune révolutionnaire et son amie Fanny-Laure, devenue à son tour thuriféraire du petit livre rouge, faillirent ébranler le monde : « …on sent la fin…c’est dans l’air…quelque chose s’est passé, mais quelque chose est passé, c’est derrière nous… », note avec tristesse et lucidité le narrateur à la date du mercredi 12 juin.

Le « Zeitgeist »

2 réponses à “Gil Ben AYCH”

Quelque chose est passé…c est derrière nous…. Et devant nous?… Reste l imagination au tout pouvoir – Merci Jean Claude

Bien malin qui saurait le dire !

As-tu lu la très intéressante tribune de Chrsitine sur la fin de vie, dans Le Monde ?